桝谷将偉医師が着任しました!

4月1日から桝谷将偉医師が当院での勤務を開始しました。桝谷先生は北海道留寿都出身で旭川医科大学を卒業後、脳神経外科を経て北海道大学耳鼻咽喉科にて耳鼻咽喉科専門医を取得しております。このたび、中耳手術の研鑽のために当院で勤務することになりました。とても優しい人柄で話しやすい先生ですので、患者様におかれましてもなにとぞよろしくお願い申し上げます。

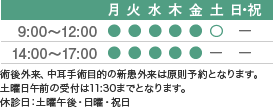

水曜日午後の一般外来診療を開始します!

これまで水曜日の午後は手術のため外来休診としておりましたが、本年4月1日より14:00~17:00の時間帯で一般の外来診療を開始します。患者様におかれましてはなにとぞご承知のほどよろしくお願い申し上げます。

ホームページ改訂しました。

タイチームとのブータンボランティア手術

昨年より当院の主導でブータン王国でのボランティア中耳手術を行っておりますが、タイでは以前より自国内はもとより、隣国(ベトナム、ミャンマー、ラオス、ブータン等)でボランティアによる中耳手術を行っており、経験が豊富にあります。今回、このボランティア手術の中心人物であるDr. Phakdee Sannikornより副院長が招聘され、今年の4月26日~5月5日の日程でブータンでのボランティア中耳手術キャンプに参加してきました。

我々のボランティア手術の場合には、首都ティンプーにある国立病院の医師と連携して手術適応となる患者さんを集めてもらっていますが、このタイチームのキャンプは臨時の外来を設置しそこで手術適応となる患者さんを選択するところから始まります。そこで手術適応があればその当日または翌日に手術を行います。3日半の中で、4名の医師(ベルギー、オーストリアの医師(いずれも元大学教授)、Dr. Phakdee、副院長)により75名の手術を行いました。彼らのチームから学ぶところが多々あり、今後の当院のボランティア手術を続けていくうえで貴重な経験となりました。

参加スタッフ(眼科医も6名を含む)

ブータンでの第2回ボランティア手術

ブータン王国は、人口約70万人、面積が38400平方キロ(九州とほぼ同等)の小国で、一日2ドル以下で暮らす人が国民の25%を占める後発発展途上国(いわゆる最貧国)の一つです。東日本大震災の際に、ブータンの国王夫妻が福島に訪れ我々のために祈りを捧げ、ブータン人は被災者の方々と共にあると述べられました。我々はこの国に対しできることは何だろうと考えたときに、やはり我々の持っている中耳疾患に対する医療技術を提供することであろうという結論に達しました。そしてこのボランティアのために、賛同していただいた医師の方々、企業の方々に多大な経済的、人的支援をいただいております。前回、今回と合わせて6日間で50名以上の中耳手術を無償で行いました。今年を含め3年間を1クールとしてこのボランティア手術を継続していく予定です。

病院スタッフ、参加医師、看護師と

AAO-HNSF 2013

7年目となるアメリカ耳鼻咽喉科学会(AAO-HNSF)での教育講演のために、今回はカナダのバンクーバーへ兵庫医科大学の阪上雅史教授とともに行ってきました。ちょうどストームがやってきており荒れた天候でしたが、学会にはもちろん影響はなく1時間の発表を終えました。我々の行っている鼓膜形成術接着法では、鼓膜材料を接着させるためにフィブリン糊と呼ばれる生体由来の接着剤が不可欠となります。しかしこの接着剤は高価なため、アメリカでは中耳手術用として健康保険内での使用は認められておらず、また特に発展途上国では入手も困難なことが問題点です。現在フィブリン糊を使用せずに組織を固定する方法を考案中で、来年には新しい手法のある程度の結果も発表できるかもしれません。

講演終了直後。

(平成25年10月1日、バンクーバー(カナダ)にて)

IFOS 2013

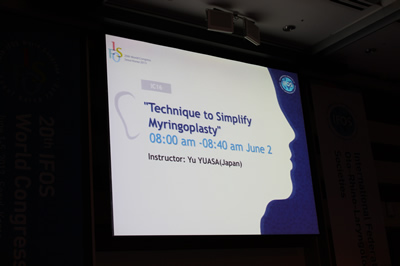

5月末から6月初めにかけ、4年に1度開催される世界耳鼻咽喉科学会(IFOS)へインストラクターとして参加するために、韓国のソウルへ行ってきました。講演内容はアメリカでもお話しさせていただいている鼓膜形成術接着法です。アメリカで6年間兵庫医大の阪上雅史教授とご一緒に講演をさせていただいて、次第に接着法が世界で認識されつつあることを感じております。今回の講演は、朝8:00スタートであったにもかかわらず約30名の先生方に聴いていただきました。このインストラクションコースは有料ですので、内容に興味を持った先生方が参加されたと思われ、講演後の質疑応答でも多数の質問をいただきました。やはり”継続は力なり”が実感された5日間でした。

副院長講演中

タイトル

第22回日本耳科学会総会学術講演会参加

年1回開催される日本耳科学会は、耳鼻咽喉科の中で耳の疾患に特化して診療、研究されている先生方が発表や議論をする学会です。今年は新しい試みとして、教育講演やシンポジウム、パネルディスカッションなどの演者を会員から公募して行いました。当院からは、鼓膜形成術接着法の教育講演と外傷性鼓膜裂傷に対する手術成績の一般口演を行いました。今回の演題数も多数にわたり、抄録集も分厚いものになっております。この時期は秋の学会シーズンとなっており、診療時間等の変更があり患者さまにはご迷惑をおかけしますが、医療進歩のためには不可欠なものであります故、なにとぞご容赦願いたく思います。

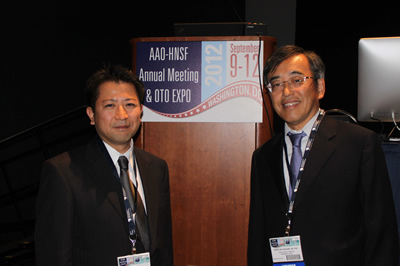

AAO-HNSF 2012

毎年恒例となりつつあるアメリカ耳鼻咽喉科学会(AAO-HNSF)での教育講演のために、首都ワシントンDCへ兵庫医科大学の阪上雅史教授とともに行ってきました。この学会で教育講演を続けるためには、いろいろな条件が必要です。もちろん講演内容においては、新しい知見と良好な成績を示さなければなりません。また一つの教育講演を聴取するためには日本円にして5000円以上のお金がかかるため、聴取された先生方の好評がなければ次回の発表は難しくなります。ですから、我々の鼓膜形成術接着法に関する教育講演が過去6年継続できていることは、内容やプレゼンにある程度アメリカの耳鼻咽喉科医師から良い評価を得ていると考えて差し支えないと思われます。さらに、本学会でアメリカの先生が接着法の発表演題を出すくらいまでに、この方法を浸透させることができればと考えています。

講演終了直後。右が阪上雅史教授、左が当院副院長。

(平成24年9月11日12:30~13:30(現地時間)、ワシントンDCにて)

第9回国際真珠腫および耳科手術学会 9th International Congress on Cholesteatoma and Ear Surgery

国際真珠腫学会は4年に一度開催される国際学会で、各国が持ち回りで主催します。真珠腫性中耳炎に限らず、中耳~頭蓋底手術全般も対象とした学会になっています。今年は、長崎大学の高橋晴雄教授が会長を務め、長崎市のブリックホールで開催されました。

鼓膜形成術接着法に関しては、これまでも本会のインストラクションコースで院長が何回か発表してきましたし、前回は兵庫医科大学の阪上雅史教授と副院長が共同で発表しましたが、今回は副院長が一人で50分のコースを発表しました。最初の発表から16年が経ち、もちろん原法は変わりませんが、少しずつ改良された部分もあり、また鼓室形成術への応用も加わっている内容です。ただフィブリン糊が他国(特に発展途上国)では手に入りにくく(保険の関係もあります)、世界への普及を妨げている原因の一つと考えられます。組織同士を接着する安全で安価な材料の開発が望まれるところです。

学会参加証明書