被災地診療2

現在、宮城県耳鼻咽喉科医会では毎週日曜日、宮城野区、若林区、東松島市の避難所の一部で被災地診療を行っております。しかし、石巻以北の沿岸地域では、まだまだ耳鼻咽喉科領域の診療がいきわたるところまではいっておりません。今回は、4月27日に雄勝地域の視察と河北地域の避難所診療を行いました。今後もできるだけ被災地の方々の状況とニーズに合った診療を行えればと思っております。

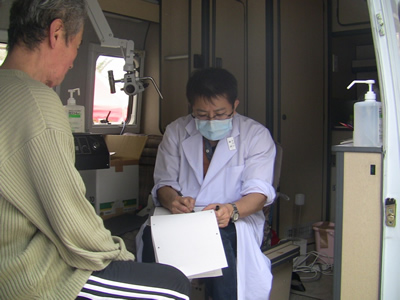

巡回診療車を使用した避難所での診療

被災地診療

今回の震災による津波で、宮城県の沿岸部は多大な被害を被りました。それは医療施設も同様で、震災直後は拠点病院もその機能を失いました。それらの機能の一部は復旧しつつありますが、まだまだ十分といえる状態ではありません。また診療所が流されてしまったところもあり、現在大きな避難所には仮設の診療所を設置して診療を行っている場所もありますが、耳鼻咽喉科としての診療体制はまだ整備されておりません。

昨日、宮城県医師会からの要請があり宮城県耳鼻咽喉科医会による避難所の巡回診療に参加しました。他に宮城県医師会理事の橋本省先生、宮城県耳鼻咽喉科医会会長の神林潤一先生、東松島市で開業されているいしがきみみ・はな・のどクリニック院長の石垣元章先生が参加されました。今回は、東松島市で約200名が避難されている2か所の避難所で診療を行いました。現在、被災者の方々がどのような状態で、何を望んでおられるのか、やはり百聞は一見に如かず、とにかく現地に行くのが一番察しやすいと思います。震災後1カ月がたち、尋常ではない環境で息つく暇もなかった被災者の方々も、徐々に身体的にも精神的にも疲労が蓄積してきております。CMにもありました。大きな強い力も必要、でも継続する力がもっと必要。被災者の方々と共に生きる、この気持ちが一番大切だと思います。

東松島市大塩市民センターの図書室を臨時診察室として診療

花粉症のシーズンが到来しました。

今年も花粉症のシーズンがやってきました。昨年夏の記録的な猛暑の影響で、今年のスギ花粉の飛散数は例年に比べかなり多い予想となっております。すでに症状を訴えて受診される患者さまの数も増えてきています。本格飛散の前から、抗アレルギー剤の内服を継続していると症状が軽減する傾向があるようですので、早めの受診をお勧めいたします。

また本格的な飛散時期には、外来も大変混み合い待ち時間も長くなってしまい、患者さまには大変ご迷惑をおかけすることになり、本当に申し訳ありません。特に土曜日の午前中10時以降では、1時間30分以上もお待ちになってしまうこともありますので、花粉症の患者さまにおかれましてはできるだけ平日に受診していただき、混雑緩和にご協力賜れば幸いです。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。

九州大学耳鼻咽喉科の玉江先生が手術見学に来院

先々週 3 日間にわたり、九州大学耳鼻咽喉科の先生が当院で行われている手術見学のため来院されました。九州大学耳鼻咽喉科は 1907 年に日本で 3 番目の帝国大学として開設された歴史ある科で、歴代の教授の中で耳科学を専攻された先生も多く、現在の小宗静男教授も基礎研究から手術まで、現在も第一人者として日本の耳科学をけん引されていらっしゃいます。今回はその九州大学から、玉江昭裕先生が仙台までわざわざいらっしゃいました。玉江先生はまだ 30 代後半の若い先生ですが、九州大学での耳科手術を担うホープの一人です。以前にも書いたことがありますが、他施設の手術を見学するメリットは、新しい術式を勉強するということのほかに、自分の行っている手術の良い点、悪い点を今一度反省するできる点にあります。現在、耳科手術は大分標準化されてきていますが、それぞれの施設の歴史的な背景などから、同じ疾患に対しても異なる術式が選択される場合があります。各々の術式の良い点を吸収しながら、自分の技術を向上させていくことが、よりよい術者になるためには大切です。今後も様々な施設の先生方と交流を持ちながら、自己の向上に努めなければと思う 3 日間でした。

第20回日本耳科学会総会学術講演会参加

先々週のアメリカ耳鼻咽喉科学会に引き続き、先週は愛媛県松山市で行われた第20回日本耳科学会に参加いたしました。愛媛大学は代々中耳の研究や手術が盛んな大学です。前回にも書きましたが年々発表演題数も増加し、丸3日間のプログラムとなります。耳に特化した学会ですので、どのセッションも中耳手術に直接かかわるテーマが多く、気がつくと一日学会場に缶詰ということになりますので、その状態が3日間続くと最終日は疲労感も強く漂ってきます。今回は、耳硬化症に対する手術の成績について発表しました。

学会での活動は、臨床に直結するということだけではなく将来的な展望を考察する上で非常に重要なものとなります。学会期間中は、外来時間や手術時間の変更等で患者様には大変ご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

AAO-HNSF 2010

2007年から続いて今年も、ボストンで行われたアメリカ最大の耳鼻咽喉科学会AAO-HNSF (American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery Foundation)2010に参加させていただきました。鼓膜形成術接着法の基本と接着法を使用した鼓室形成術について、以前と同様、兵庫医科大学耳鼻咽喉科の阪上雅史教授と共同での教育講演を行いました。

講演も4回目ということがあり、少々余裕も出るかと思いきや、英語を母国語とするアメリカ人の先生方に英語で教育講演をするというのは、やはり相当なプレッシャーを感じるものです。質問内容もより具体的になってきており、この接着法を実践している先生方がアメリカにもいらっしゃることを思うと、大変光栄に感じるところです。それに伴い、いつまでたっても進歩しない自分の語学力(英会話力)に失望してしまう講演でもあります・・。楽天では、会社の公用語を英語にする計画のようですが、やはりなかば強制的な力がないと英会話力は向上しないのかもしれません。来年もまた発表できる機会があれば、内容とともに英語表現力も鍛えなおしてみたいと思いました。

講演終了直後。右が阪上雅史教授、左が当院副院長。

(平成22年9月26日16:15~17:15(現地時間)、ボストンにて)

「患者さまからのお便り」を更新しました。

当院院長が発表した鼓膜形成術(接着法)をふくめ、当院で行なった中耳手術の症例は、6000例をすでにこえております。

これまでに、手術を受けられた多くの患者さんから、たくさんのお便りが院長のもとに届いております。中には海外でこのホームページをご覧になりわざわざ来日され、当院で手術を受けられた患者様もいらっしゃいます。

ここでは、そのなかの一部をご紹介いたします。

第14回みなみ名古屋耳鼻咽喉科懇話会講演

みなみ名古屋耳鼻咽喉科懇話会は、名古屋市内の主に南の地区で開業または勤務されている耳鼻咽喉科の先生方で構成される勉強会です。7年前より年2回開催され、耳鼻咽喉科領域での臨床に関する詳細な検討と情報交換が行われております。今回は、幹事の先生よりご指名を承り、当院で行われている中耳手術の実際についてお話させていただきました。今回は30名弱の先生方が参加され、その中には総合病院の耳鼻咽喉科部長でばりばり仕事をされていらっしゃる先生もおり大変緊張もしましたが、多少なりとも当院での手術をご理解いただけたのではないかと思っています。その後の情報交換会では、手術に関する具体的なご質問もたくさんいただき、やはり第一線で活躍されている先生方ならではの活気あふれる会になりました。面識ない先生方とは、学会等でもなかなかお話できないことが多いため、このような会でざっくばらんに情報交換できる機会というのは大変貴重だと感じています。

懇話会会員の先生方と(講演直後)

竹林会講演

竹林会は、秋田市の耳鼻咽喉科開業医の先生方でつくられている勉強会です。40~50代の比較的若い先生方が中心となっており、入院設備をもたない診療所でも積極的に手術をしておられる先生も多くいらっしゃいます。今回は、低侵襲で外来でも可能な鼓膜形成術接着法に関して講演をさせていただきました。講演後の質疑応答では、実際に手術をされている先生ならではの技術的なことや術後経過、適応などについてたくさんのご質問をいただき、大変有意義な時間でした。秋田県も隣県同様に耳鼻咽喉科医が少なく、総合病院の勤務医の数も減少している状態のようです。その中で自分たちでできることは何とかしようという開業医の先生の意気込みが感じられました。このように積極的な開業医の先生方とも密に連携を取りながら、今の厳しい医療情勢(とくに東北の耳鼻咽喉科にとって)を何とか打開していきたいと思う一日でした。